「生成AIって記事作成に使えるの?」

「AIで作った記事のSEOへの影響は?」

「おすすめの生成AIツールを知りたい!」

このような悩みを解決できる記事になっています。

AIの普及とともに、記事作成にもAIを活用することは普通になりつつあります。実際、生成AIはアイデア出しから構成案の作成、本文執筆まで幅広くサポートしてくれるので、記事制作の時間短縮や質の向上に役立ちます。

しかし、コンテンツの作成においてAIの使用には注意が必要です。情報の正確性やオリジナリティの確保、SEOへの影響など、押さえておくべきポイントがあります。

そこで本記事では、生成AIの基本的な仕組みからおすすめツール、具体的な活用方法、注意点まで詳しく解説します。実際に筆者が行っている活用方法をもとに紹介しますので、これからAIを活用した記事作成を始めたい方は、ぜひ参考にしてください。

AIによる文章作成の基本

AIをうまく活用するためには、まずその仕組みを理解することが重要です。ここでは、AIがどのように文章を生成するのか、そしてライティングに取り入れることでどのようなメリットがあるかを解説します。

生成AIの仕組み

「生成AI」とは、膨大なテキストデータを学習することで、コンテンツを生成できるAI技術のことです。

人工知能のこと。コンピューターシステムが人間の知能を模倣する技術を意味する。

記事作成の作業において、生成AIはユーザーが与えた指示(プロンプト)に基づいて、記事の構成案や本文、タイトルなどを自動で提案してくれます。仕組みとしては、学習したデータをもとに「統計的に最も自然な次の単語」を予測しながら文章を組み立てていきます。

ただし、AIは文章の意味を本当に理解しているわけではありません。あくまで「統計的に最も確からしい文章」を作り出す技術と理解してきましょう。

AIを活用するメリット

記事作成にAIを活用することで、さまざまなメリットが得られます。

作業時間の短縮

まず最も大きな利点が作業時間の大幅な短縮です。リサーチや構成案の作成、下書きなどの工程を自動化できるので、これまで数時間かかっていた作業を数十分に短縮できます。

アイデア出し

AIは発想を広げる際にも役立ちます。自分が思いつかない切り口や表現を提示してくれるため、記事の質や内容の幅が広がります。

質の向上

また、一定レベルの文章を誰でも作成できるようになるため、質の向上や安定化にもつながります。特に文章作成に慣れていない初心者にとって、AIは強力な支援ツールとなるでしょう。

校正やリライトの活用

加えて、校正やリライト作業にも生成AIを利用することが可能です。作成した文章を生成AIツールに入力して指示すれば、誤字脱字チェックや冗長な表現の修正などを行ってくれます、編集作業の効率も向上するでしょう。

AIで作った記事のSEOへの影響

AIが作成したコンテンツのSEOへの影響は、多くの人が気になるポイントです。ここでは、Googleの公式見解やAI記事の評価基準、そしてライティング戦略について説明します。

Googleはコンテンツに生成AIの使用を禁止していない

Googleは2023年のガイドライン改訂の際、原則としてAI生成コンテンツを禁止することはありませんでした。重要なのは、「誰が作ったか」ではなく、ユーザーにとって価値があるかといった内容の品質であると明示しています。

そして記事の評価は、E-E-A-T(専門性・経験・権威性・信頼性)などの基準で行われます。AIが生成した文章であっても、これらの要素がしっかり担保されていれば、検索結果で適切に評価される可能性があります。

Experience(経験)、Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)、Trustworthiness(信頼性)の頭文字を取ったもので、Google検索エンジンがコンテンツを評価・判断する基準として用いられています。

ただし、検索ランキングの操作を目的として、AIでコンテンツを大量生成することは、Googleのスパムポリシーに違反する可能性があるので、注意が必要です。参考:Google – 大量生成されたコンテンツの不正使用

最終的には人の手による編集が必須

生成AIには、特有の課題も存在します。情報に誤りが含まれていたり、学習データが古いために最新情報が反映されていなかったりすることです。他サイトと似た表現になってしまうリスクも否定できません。

SEOで大切なのは、生成AIが生成した文章をそのまま使うのではなく、人間が編集・監修して独自性を加えることです。制作者の知見や実体験を盛り込むことで、検索エンジンから高く評価される記事になります。

生成AI初心者におすすめのツール3選

2025年現在、数多くの生成AIツールが登場していますが、記事作成には以下の3つがあれば十分です。

- ChatGPT

- Gemini

- Claude

それぞれの特徴と強みを理解して、用途に合わせて使い分けましょう。

ChatGPT

ChatGPTは、Open AI社が開発した代表的な生成AIの一つです。アイデア出しや構成案の作成など、ライティングの作業の幅広い用途で使えます。特に日本語対応が優秀で、ビジネス文書の作成にも強いという特徴があります。

無料版でも十分な性能を発揮するため、初めてAIを使う方にも最適です。また、有料版では、文脈理解力と文章の自然さがさらに向上するため、本格的なライティングに活用できます。生成AIを使用したことがない人が、最初に使うツールとしてもおすすめです。

Gemini

GeminiはGoogleが提供している生成AIで、強みはGoogleが持つ膨大な検索データとの連携です。

特徴的な機能として、「Deep Research」という通常の生成AIの利用に加えて、より深くリサーチできる機能が備わっています。この機能を活用することで、競合記事の分析や他の記事にないオリジナリティ要素を出すためのヒントを得ることが可能です。

Web検索情報をもとにした最新の文章生成ができる点は、ChatGPTよりも情報の鮮度が高いと評価されています。無料版と有料版の2つがありますが、無料版だけでも十分です。

Claude

ClaudeはAnthropic社が開発した生成AIで、長文の取り扱いが得意なツールです。

文章構造を理解して整える能力が高く、本文執筆など大量のテキストを処理する作業に適しています。特に網羅性が必要なSEO記事など、情報量が多い記事作成で力を発揮してくれます。

筆者の私も、本文作成時には基本的にClaudeを活用しています。

ChatGPTよりも「自然で人間らしい表現」に優れているという評価も多く、読みやすさを重視した文章の作成におすすめです。

記事作成で生成AIを活用する実践的な方法

ここからは記事作成の各工程において、生成AIの具体的な活用方法を、筆者のやり方とともに解説します。紹介する方法は全て無料でできるので、記事作成の時間短縮やアイデア出しなどに困っている方は、ぜひ参考にしてください。

ペルソナ

1つ目は、生成AIでペルソナを作成する方法です。

ペルソナとは、記事のターゲットや想定読者のようなものです。ペルソナを具体的に設定することで記事の内容を絞ったり、表現を定めやすくなったりします。

使用ツール:Chat GPT

指示文(プロンプト):

「〇〇」というキーワードで、検索エンジンを使って調べ物をする人物のペルソナを3人作成してください。

記事でSEO対策したいキーワードを選んだ後、Chat GPTに上記の指示をすることで、キーワードで検索しそうな人物を年齢や職業、背景、課題などと共に具体的に作成してくれます。

自分で想定できなかったペルソナの悩みや疑問まで、作成してくれることもあるので記事構成のヒントにすることができます。

リサーチ・競合分析

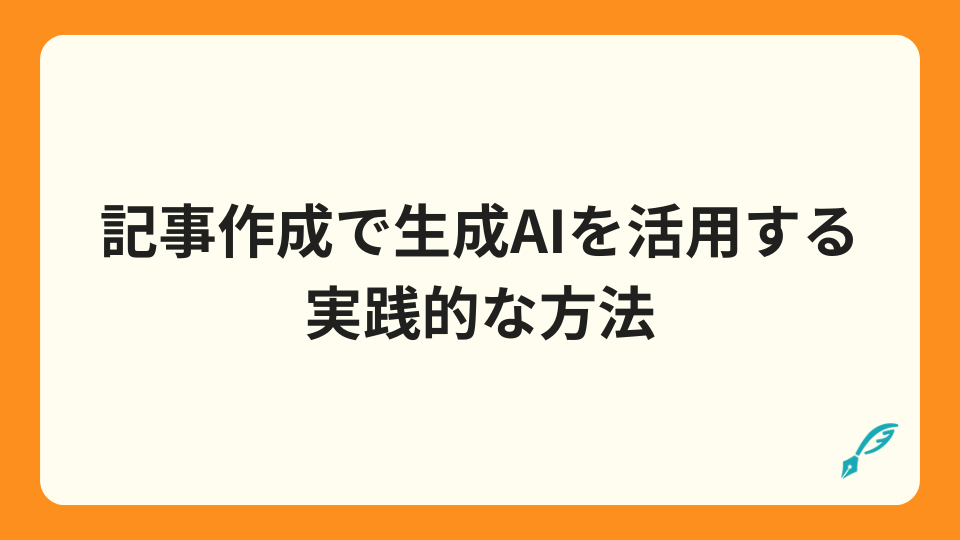

生成AIは競合記事の分析にも使用できます。

例えば、Geminiの「Deep Research」機能を使って上位10記事の分析を指示し、上位記事に抜けている要素やオリジナリティを見つけ出すことが可能です。

使用ツール:Gemini※Deep Research機能利用

指示文(プロンプト):

「〇〇」(月間検索数△△)というキーワードでSEO記事を作成する場合、どのような内容にすると上位表示を取れるか、オリジナリティの出し方も含めて、現状の検索上位10記事を競合分析・調査した上で提案してください。

上記のようにDeep Research機能を使ってGeminiに指示をすると、Geminiは指定したキーワードで実際に検索を行います。そして上位記事を分析した上で、現状の記事に足りていない要素や追加すべき内容などを提案してくれます。

当ブログの記事作成で使用した様子が、以下の画像です。

特にWebライティングを始めた最初の頃は、上位記事をリサーチするのは大変なので、参考にして取り組んでみると良いでしょう。

見出し

3つ目は、見出しの作成に使用する方法です。

こちらは簡単で、Chat GPTでペルソナを作成した後に、ペルソナに向けた見出し案を作成してくださいと指示すればすぐに生成してくれます。

使用ツール:Chat GPT

指示文(プロンプト):

上記で作成した2人目のペルソナに向けた見出し案を作成してください。

さらに指示の際、見出しタグをつけるように指定すると、Hタグがついた状態で生成してくれます。また、見出しの作成後に、本文を箇条書きで生成するよう指示すれば、本文の要点を作成することも可能です。

タイトル

良いタイトルが思い浮かばずに悩んでいる場合、生成AIでいくつか案を出してみるのがおすすめです。

Chat GPTで見出し案を出力した後に、タイトル案を出してもらってそのアイデアを元に作成できます。

使用ツール:Chat GPT

指示文(プロンプト):

この記事の見出し案に相応しいタイトルを5つ生成してください

複数の案を出してもらうことで、良い部分を組み合わせてタイトルを作成することが可能です。

文章

文章の作成は、長文の処理が得意なClaudeの利用をおすすめします。

ただし、文章を生成AIで作るには「見出し」と「本文メモ」がある方がより自分の作りたい内容に近づけやすいです。見出しを作成した後に、さらに本文メモを作成してもらうか、自分で要点メモを作成してから、生成を指示すると良いでしょう。

使用ツール:Claude

指示文(プロンプト):

「〜〜」というテーマのSEO記事について、下記の「見出し」と「要点メモ」をもとに本文を文章で生成してください。

「見出し」と「要点メモ」の例

<h2>AIによる文章作成の基本

<h3>生成AIの仕組み

・「生成AI」とは、膨大なテキストデータを学習して、人間のような文章を生成するAI

・代表的なモデル:ChatGPT(OpenAI)、Gemini(Google)など

・指示(プロンプト)を与えることで、構成・本文・タイトルなどを自動で生成

・学習データに基づいて、もっとも自然な次の単語を予測して文章を生成する仕組み

・言い換えれば「統計的に最も確からしい文章」を作る技術であり、理解しているわけではない

注意点として、生成AIが作成する文章には独特のクセのようなものがあるため、原文のまま使用するのではなく、自分で確認した方が良いです。

以上が具体的な生成AIの使用方法となります。実際に使用する際には、この後で説明する注意点も守って記事を完成させるようにしてください。

生成AIを文章作成に使用する際の注意点

AIは便利なツールですが、使用する際にはいくつかの注意点があります。品質の高い記事を作るため、以下のポイントを必ず確認しましょう。

文章の不自然さ

AIが生成した文章は、一見自然に見えても文脈が浅かったり、似た表現の繰り返しが多かったりすることがあります。例えば、「〜ます。」という語尾が何度も続く、書き出しや結論が弱いなどの傾向があるので、人間がしっかり確認・調整することが必要です。

コピーチェック

AIは学習データをもとに文章を生成するので、他のコンテンツや記事と類似した表現が混ざる可能性があります。公開前にコピーコンテンツ判定ツールなどでチェックし、重複がないか確認することが重要です。

ハルシネーション

AIは実在しないデータや出典を作り出してしまうことがあります。これを「ハルシネーション」と呼びます。数値データや引用部分などについては、必ず一次情報(公式サイトや論文など)で事実確認を行ってください。

オリジナリティの確保

生成AIは平均的な文章を出力する傾向があるため、独自の視点を入れなければ既存記事を真似しただけのコピー記事になってしまいがちです。体験談や実例、独自の比較分析などを加えることで、他の記事と差別化しましょう。

人の手を加えない記事の大量作成はしない

AIに任せて記事を量産し、人間の手を加えず公開すると品質や信頼性が低下しやすく、Googleのスパムポリシーに違反するリスクがあります。

検索エンジンがきちんと評価されるためには、人間の編集や監修がある記事です。AIで下書きをして、人間が仕上げるということを忘れずに記事を作成しましょう。

まとめ | 生成AIを記事作成で活用する際は、人の手を加える

AIが得意なのは、情報整理・構成提案・下書き生成といったアイデアを形にすることです。一方で、「経験・実体験・比較」などは人間にしかできません。

この二つを掛け合わせることで、短時間でも質の高いオリジナル記事を生み出せます。少しずつ生成AIを試しながら、自分の執筆スタイルに合うAI活用法を見つけてください。