「ブログの記事ってどうやって書けばいいの?」

「SEOの知識があれば上位表示を狙える?」

「できれば記事のテンプレートも教えて欲しい!」

このような悩みを解決できる記事になっています。

筆者の私は、Webライターとして今から紹介する記事の書き方を実践し続け、上位表示の記事を数多く執筆してきました。

しかし、Webライターになる前にブログを運営していた際は、書き方に困ってなかなか自分が納得できる記事を作れなかったことを覚えています。

結論、ブログ記事は「型」に沿って書くことで、初心者でもプロ並みの質の良い記事を作れるようになり、上位表示を獲得することが可能です。

この記事では、ブログ記事を書く上での重要なポイントと共に、誰でも真似できる記事の型を紹介するので、ぜひ最後まで読んでください。

結論:ブログ記事は「型」に沿って書けば迷わない

ブログを始めたばかりの初心者にとって、記事を書き上げるための壁がいくつか存在します。

ここでは初心者がつまづいてしまう理由とその対処法を紹介します。

初心者が記事をうまく書けない理由

主にブログ初心者が記事をうまく書けない理由は以下の3つに分類されます。

- ネタはあるのに構成がまとまらない

- 文章が上手く書けない

- 「SEOを意識しろ」と言われても具体的なやり方が分からない

それぞれ解説します。

1. ネタはあるのに構成がまとまらない

このパターンは記事のアイデアは思いついているのに、そのアイデアをどのように組み立てれば良いのか分からない場合です。

この方の課題は、記事構成の方法が理解できていない、もしくはうまく構成ができないことにあります。例えるなら、家を建てようとしていて、柱の木材や屋根、基礎のコンクリートなどの材料は揃えているのに、設計図の書き方や建築方法を知らない、そしてそれを実行できないというような具合です。

対処法としては、構成のやり方を理解してテンプレートや型通りに構成を作ることで、記事を書くための構成ができるようになります。まずは構成の方法について知識をつけましょう。

2. 文章が上手く書けない

文章が上手く書けないのは、書くべき内容が定まっていなかったり、文章作成の方法が分からなかったりする人が陥りがちなパターンです。

課題としては、構成ができるようになること、文章作成の知識や型を身につけてその通りに書くことになります。例えるなら、設計や骨組みを理解することに加えて、それぞれの素材の組み合わせ方や扱い方を知ることができていない状態です。

このような方は、構成の方法を理解することに加え、文章作成の型を覚えることで、読者に伝わりやすい文章を書くことができるようになります。

3. 「SEOを意識しろ」と言われても具体的なやり方が分からない

SEOとは、「検索エンジン最適化(Search Engine Optimization)」のことです。簡単に言うと、Googleなどの検索エンジンで自分の記事が上位表示されるための施策を行うことを指します。

SEOについての具体的な対応方法が分からないのは、単純に知識が不足していてどのように記事に落とし込めば良いか分からないことが原因です。上位表示を目指すには、検索エンジンとユーザーの両方にとって読みやすい記事とは何かを知らなければなりません。

家に例えるなら、不動産会社や仲介業者に家を高く評価してもらい、購入者にも魅力が伝わる状態にする必要があると言えるでしょう。

ただ、SEOについては検索エンジンのアルゴリズムによって記事の評価が左右され、自分でコントロールできない要素が多いです。そのため、基本的にはGoogleなどの検索エンジンが発信しているルールを守って記事を書くことが重要になります。

基礎知識を理解して型に従えば質の高い記事が書ける

いずれにしても、記事がうまく書けない方への対策法として、それぞれの課題に対応する基礎的な知識を身につけることが重要です。その上で、自己流ではなく型やテンプレートに沿うことで、プロにも劣らないような記事が書けるようになります。

また型に従えば、質が良くなるだけでなく執筆スピードも速くなるので、1日に1記事を仕上げて公開するということも可能です。それを継続することができれば、記事のクオリティも上がりブログを成長させやすくなるでしょう。

ここからは、記事作成で初心者が知っておきたい基礎知識について解説していきます。

SEOの基礎知識と上位表示のためのポイント

記事の構成や執筆について解説する前に、理解しておきたいのがSEOや上位表示のためのポイントです。

ブログ記事の主な流入は検索エンジンからになるので、前提として検索エンジンに関わるSEOをきちんと理解しておく必要があります。

SEOはWebページを適切に評価してもらうための施策

すでに説明しましたが、SEOは「検索エンジン最適化」のことです。

もっと分かりやすく説明するとSEOとは、自分たちのWebサイトの情報を検索エンジンに正しく伝え、高い評価を得て検索上位に表示させ、検索ユーザーから発見してもらいやすくする施策のことを指しています。

覚えておきたいのは、検索ユーザーが求める情報を正しく理解し、有益な情報を発信しているコンテンツが上位表示されやすいということです。重要なのは、小手先のテクニックではありません。

検索エンジンは、Webサイトのさまざまな要素を独自のアルゴリズムによって判断、評価しています。その求められる評価基準をきちんと満たした記事が、上位表示されやすくなっているのです。

評価基準で最も大切な要素は”ユーザー”

その評価基準の中でも最も重要とされているのが、検索ユーザーにとって価値があるかどうかです。

検索エンジンは、検索結果の広告欄などを売って収入源としているので、より多くのユーザーに検索エンジンを利用してもらうことを目指しています。もし検索結果でユーザーの役に立たない記事が大量に表示されてしまうと、ユーザーは離れてしまうでしょう。

そうならないよう、検索エンジンではユーザーにとって価値のあるサイトやページがより高い順位に表示されるようになっています。この理由から、ブログ記事を作る際は何よりもユーザーのためになる内容で、読みやすくわかりやすいものにすることが必要です。

また、Googleが掲げる10の事実というGoogleの哲学においても、”ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる”と表現されています。

もし記事の書き方で迷った時は、ユーザーのためになることを選びましょう。

ブログ初心者が上位表示を獲得するために重要なポイント

検索エンジンにおけるコンテンツの評価基準は明確には公開されてませんが、初心者がブログ記事で特に意識したいことは以下の5つです。

- ユーザー第一で記事を作成する

- 読者の検索意図を調査・分析する

- 誤字脱字のない分かりやすい文章にする

- 読者の悩みや問題を解決する具体的な方法を提示する

- 他サイトを参考にする場合はコピーせずオリジナルの要素を出す

上記を実現するための具体的な方法はこれから解説しますが、記事を作成する際はこの5つをずっと意識するようにしてください。

また、評価に重要な項目は他にも存在するので、以下のGoogle公式情報にも徐々に目を通すようにしてください。

それでは、実際に記事を作成する具体的な方法について解説していきます。

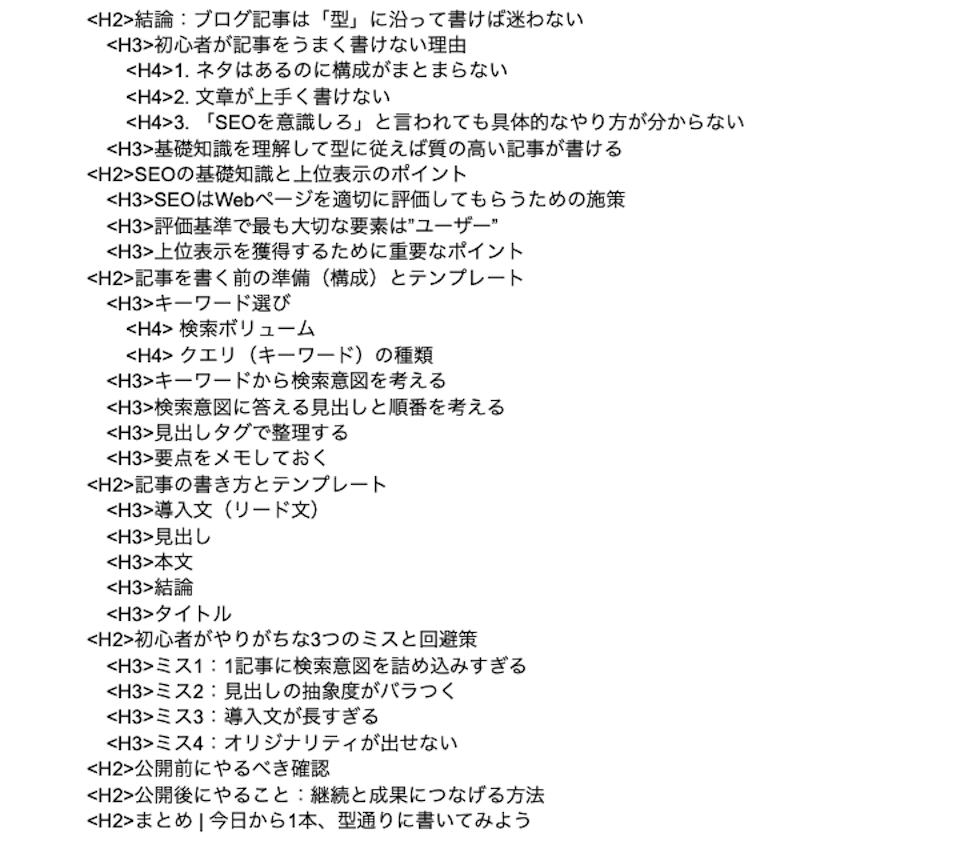

記事を書く前の準備(構成)

.png)

まずは、記事を書くために必要な準備として、構成作業で行うことを紹介します。

<注意点>

このパートは、ブログのメインキーワードとそれに関連するキーワードを選定済みの人向けの内容となっています。ブログのメインキーワードを決めていない人は、ブログのキーワード選定のやり方について解説した記事を先にご覧ください。

キーワード選び

ブログ記事を書くため、最初にやるべきことはキーワードを選ぶことです。

ブログのテーマの中で、検索ユーザーのどのような疑問や悩みに答えるかを、キーワードを選ぶことで決定します。

たとえば、このブログではWebライターを目指す人向けの転職方法やお役立ち情報を発信しているので、初めはWebライターに関係するキーワード、「Webライターとは」「Webライター 未経験 転職」「Webライター 始め方」などを選んで記事を書いています。

キーワードを選ぶ際は、「検索ボリューム」と「クエリ(キーワード)の種類」をもとに決定します。

検索ボリューム

検索ボリュームとは、キーワードが検索された回数のことです。

キーワードプランナーやラッコキーワード、Ubersuggestなどのツールを使うことで、キーワードの月間検索ボリュームを調べることができます。

ブログ初心者の方は、月間検索ボリュームが比較的少ない100〜1,000くらいのキーワードを選ぶようにしましょう。検索数が100〜1,000のキーワードは、ロングテールキーワードと呼ばれ、競合も少ない傾向があり、初めてでも上位を狙いやすいです。

一方、検索数が1,000以上のキーワードは、競合も多く検索上位を獲得する難易度も高いです。

<検索ボリュームと特徴>

| 検索ボリューム | 呼び方 | 特徴 |

|---|---|---|

| 10,000以上 | ビッグキーワード | 競合が多く、検索上位を獲得する難易度は高い上位表示できれば多くの集客が見込める |

| 1,000〜10,000 | ミドルキーワード | 難易度、集客数ともに中程度 |

| 100〜1,000 | ロングテールキーワード | 初めてでも取り組みやすい上位表示できたとしても、集客数は少ない |

さらに、3語以上で構成されるキーワードはロングテールキーワードの中でも記事内容を絞りやすいのでおすすめです。

クエリ(キーワード)の種類

クエリとは、実際にユーザーが検索した言葉のことです。

クエリ:実際にユーザーが検索した言葉

(例:「Webライターになるには?」「美味しいコーヒーの淹れ方」など)

キーワード:検索された言葉を単語で区切ったもの

(例:「Webライター なり方」「美味しい コーヒー 淹れ方」など)

このクエリには4つの種類があり、「Knowクエリ(知りたい)」「Doクエリ(したい)」「Goクエリ(行きたい)」「Buy(買いたい)」に分類されます。

| クエリの種類 | 特徴 | 具体例 |

|---|---|---|

| Knowクエリ | ユーザーが何かを知りたいときに使用する言葉。疑問や悩みを解決したり、情報を探したりするときに使われる。 | 「ブログ seo」「家庭菜園 初心者 必要なもの」など |

| Doクエリ | ユーザーが何かをしたいときに使用する言葉。自分が何か行動するための参考やヒントにする際に使われる。 | 「ブログ 記事 書き方」「ハンバーグ レシピ」「登録方法」「申し込み」など |

| Goクエリ | ユーザーが特定のサイトを訪れたいときに使用する言葉。固有名詞が使われることが多い。 | 「はてなブログ」「ChatGPT」など |

| Buyクエリ | ユーザーが何かを購入したいときに使用する言葉。「ショッピングサイト + 商品名」や「おすすめ」、「ランキング」などの単語が使われる。 | 「観葉植物 おすすめ」「Wi-Fi ランキング」など |

ブログ記事で主に選ぶべきキーワードは、「Knowクエリ」「Doクエリ」「Buyクエリ」です。

理由として、ユーザーの知りたいこと(Knowクエリ)やしたいこと(Doクエリ)で記事を増やし、おすすめの商品やサービスを紹介(Buyクエリ)することで、検索流入を増やして収益化につなげやすいからです。

ブログのテーマに関するキーワードの中でも、「Knowクエリ」「Doクエリ」「Buyクエリ」に関するキーワードを選びましょう。

キーワードから検索意図を考える

キーワードを1つ選んだら、そのキーワードから検索ユーザーが知りたいこと=検索意図を考えます。

記事として評価されやすいのは、ユーザーの知りたいことや欲しい情報に答えて120%満足してもらえる内容です。選んだキーワードから推測できる検索意図を考えて、書き出してみてください。

検索意図を考えるときのポイントは、具体性と網羅性です。たとえば、この記事では「ブログ 記事 書き方」というキーワードで検索して訪れたユーザーを想定して、以下のような検索意図を考えています。

<「ブログ 記事 書き方」というキーワードの検索意図の例>

- ブログの記事の書き方を知りたい

- 上位表示を狙える質の高い記事の作り方を知りたい

- SEOの基礎知識を知りたい

- 構成のやり方を知りたい

- キーワードの選び方を知りたい

- 見出しのつけ方を知りたい

- 見出しタグのつけ方を知りたい

- 魅力的なリード文の書き方を知りたい

- 本文の書き方を知りたい

- テンプレートや型を知りたい

- 公開前と後にやることを知りたい など

このようにキーワードから考えられる検索意図はさまざまです。できるだけ検索意図を網羅し、具体的な答えとともに説明することがユーザーが満足できる記事になります。

検索意図は自分で考えると共に、同じキーワードで実際に検索して競合記事を確認することで、抜け漏れを防ぐことができます。始めのうちは、最低でも10位以上の記事全てに目を通すのがおすすめです。

検索意図の分析方法についてより詳しく解説した記事もあるので、ぜひご覧ください。

検索意図に答える見出しと順番を考える

検索意図を洗い出したら、検索意図に答えるように情報を出す順番と見出し案を考えましょう。

基本的には、ユーザーが一番知りたい情報を先に出す方が親切です。ただし、必要な前提情報などがあればその情報を最初にしても問題ありません。

そして、その情報の見出し案を考えます。ここで考える見出し案は後で修正することも多いので、仮のものとして決めてしまいましょう。

ポイントは、検索キーワードを含めた見出しを最低1つは作ることです。そうすることで、読者が「この見出しのパートが一番知りたいことに答えてくれる」と理解できます。反対に見出しにキーワードを含めすぎることは、違和感があるのでやめましょう。

記事へのキーワードの入れ方について詳細に解説した記事もありますので、よければご覧ください。

見出しタグで整理する

見出し案と順番が決まったら<H2>や<H3>などのタグで整理します。

そもそも見出しには、読者に記事の情報を整理してどんな内容かを伝える役割があります。この見出しの抽象度や粒度がバラバラだと、読みにくい記事になりかねません。たとえば、H2は結論、H3は理由や手順と決めると記事の流れがわかりやすく、ユーザーも理解しやすいです。

具体的な見出し案とタグについては、本記事の見出しとタグを整理した下記を参考にしてみてください。

オリジナルの要素を加える

ブログ記事などのWebコンテンツを新しく作る際、独自の情報やオリジナリティを含むことは、ユーザーにとって価値ある内容にするためにも非常に重要です。また検索エンジンに対しても、既存記事の単なるコピーではないことを伝える必要があります。

ただ、専門性や経験がある方にとって独自情報を含めるのは問題ないかもしれませんが、ブログ初心者にとってオリジナリティを付加するのは簡単ではありません。

以下のような初心者でもできる方法を理解して、記事にオリジナリティを追加するようにしましょう。

<初心者でもできるオリジナリティの加え方>

- 小さな経験を書く(例:「記事構成を3回書き直した」「初めてツールを使った感想」)

- 比較視点を入れる(例:「AとBを両方試して違いを感じた点」)

- 学んだことを時系列で書く(例:「失敗→改善→結果」というプロセスを紹介)

- 無料ツールや画面キャプチャを添付して「実際にやった」ことを見せる

- 感じたことを正直に書く(例:「ここは便利だったが、ここは使いにくかった」)

要点をメモしておく

記事の骨格となる見出しを作ることができたら、それぞれのパートで伝えたい要点を整理して書いておくのもおすすめです。

理由は、執筆がしやすくなること、伝えたいことの抜け漏れがなくなることの2つです。見出しの後に箇条書きで良いので要点をメモをしておきましょう。

<要点メモ例>

記事の書き方(執筆) | テンプレート付き

-テンプレート付き.png)

続いて、実際に記事の書き方をポイントとともに解説し、テンプレートを紹介します。ここでぜひ記事の型をマスターしてください。

導入文(リード文)

記事のリード文において重要なことは、読者が本文を読み進めたくなるようにすることです。

ポイント

読み進めたくなるリード文のポイントは以下の4つ。

- 読者の悩みや問題に共感する

- 解決策と解決できる理由を伝える

- 記事を読むことで得られるメリットや利益を提示する

- リード文自体が長すぎないよう500〜600文字にまとめる

読者は、検索して見つけた情報から自分の悩みや課題を解決したいと考えています。そのため、読者に寄り添い「あなたの問題解決のために役立つ内容を根拠とともに提示していますよ」と伝えることで、本文に進んでもらいやすくなります。

この要素を満たす次のようなリード文の定番の型がありますので、まずはこちらの型通りに書いてみてください。

- 読者の悩みを指摘(共感)

- 放置することによる問題(煽り)

- 記事で得られる情報や解決策(解決)

- 解決できる理由や根拠の提示(理由)

- 読後のメリットや利益を提示(理想像)

上記を踏まえたリード文は、たとえば以下のようにテンプレートにできます。

テンプレート

全ての話題に合わせて汎用的にするのは難しいので、自分の書きたい内容にアレンジしてください。

(読者の悩みを言語化)

「〇〇したいけど、どうすれば良いか分からない…」

「⬜︎⬜︎って、〜〜にとって重要なの?」

「できれば△△についても知りたい!」

(悩みを解決しないことによる煽り)

「ブログ記事の書き方には型がありますが、それを知らずに自己流で続けると読者が増えず、ブログを続けるモチベーションも下がるかもしれません。」

(記事内容や解決策の提示)

「この記事では、そのような悩みを持つ方にブログ記事の書き方のポイントとテンプレートを紹介します。」

(解決できる理由や根拠)

「実際、私は現役WebライターとしてWebマーケティング会社勤務時代に1〜2位の記事を30〜40個ほど執筆したことがあります。」

(悩みを解決することによるメリットや利益)

「記事で紹介するやり方を真似すれば、初心者でもプロ並みの高品質な記事を書けるようになり、1日1記事を完成させることも可能です。ぜひご覧ください。」

本文

本文は、記事のメインディッシュとなる箇所です。ここで、具体的かつ実質的な解決策を示すことで質の高い記事を作れます。妥協することなく、読者に寄り添った文章を目指しましょう。

ポイント

本文におけるポイントは、それぞれのパートで結論・理由・具体例の3つを読者にわかりやすいように書くことです。

検索ユーザーは、自分の悩みをいち早く解決することを目的としています。そのため、本文のそれぞれの見出しのパートにおいて結論を真っ先に書き、続いて理由、具体例の順番で書くのが、読者のことを考えた良い記事と言えます。

さらに読者によって事前の知識量はバラバラなので、できるだけわかりやすい文章を書くことも重要です。難しい言葉や専門用語はあまり使用せず、中学生や高校生にも伝わるような文章を意識してください。

以上のポイントを踏まえた文章を作成するには、PREP法がわかりやすく初心者にとっても使いやすいでしょう。

PREP法とは、「Point(結論)→Reason(理由)→Example(具体例)→Point(結論)の順番で文章を作成する方法」です。

<PREP法>

Point(結論)

まず結論から述べ、読者に「何が言いたいのか」を瞬時に伝える。

Reason(理由)

結論を裏付ける理由を簡潔に説明し、読者の納得感を高める。

Example(具体例)

理由を補強するために、事例やデータ、体験談を示す。読者の理解が深まる。

Point(結論の再提示)

最後にもう一度結論を繰り返し、メッセージを強く印象づける。

読者が一番知りたい結論から書き始める文章技術なので、ブログ記事の書き方にピッタリです。

テンプレート

PREP法を利用することで、たとえば以下のように文章を執筆できます。

- Point(結論):ブログで検索順位を上げるには、読者の検索意図に沿った記事を書くことが重要です。

- Reason(理由):なぜなら、検索エンジンはユーザーの課題を解決するコンテンツを評価するからです。

- Example(具体例):たとえば「ブログ 書き方」というキーワードで上位表示されている記事は、初心者向けの手順やテンプレートを提供しています。

- Point(結論):だからこそ、読者の意図を的確に捉えた記事構成がブログには不可欠なのです。

- Point(結論):副業を始めるなら、自分の強みを活かせる仕事を選ぶべきです。

- Reason(理由):得意分野であれば習得コストが低く、成果を出しやすいからです。

- Example(具体例):ライティング経験がある人がWebライターを始めれば、短期間で収入を得やすくなります。

- Point(結論):副業をしたい人は、自分のスキルを棚卸ししてから副業を選びましょう。

- Point(結論):作業効率を上げるには、毎日のタスクを事前に計画することが大切です。

- Reason(理由):なぜなら、計画がないと優先順位が曖昧になり、時間が無駄になるからです。

- Example(具体例):前日の夜に翌日のスケジュールを決めておくと、朝から迷わず動けます。

- Point(結論):1日の始まりに迷わないために計画習慣を持ちましょう。

PREP法は読者にとって「論理的で読みやすい」と感じてもらうことができるので、ぜひ活用して文章を書いてみてください。何度も試してみることで、徐々に読みやすい文章を書けるようになります。

結論

結論のパートは、読者に次の行動を促す意味で重要です。

企業ブログやアフィリエイトブログの場合、商品・サービスの購入に繋がる部分なので最後まできちんと書ききる必要があります。

ポイント

結論パートにおけるポイントは、記事の要点を振り返ることと次にやるべきことを明確に提示することです。要点の振り返りを行うことで、読者の記憶の定着だけでなく、冒頭と末尾の整合性を保つSEO対策や記事の完結感を出すことができます。

また、まとめの直後は読者が学びを整理し終えている状態なので、行動喚起(CTA:Call To Action)につなげやすいです。読者が次にとって欲しい行動を明確にしたり、紹介したい商品・サービスの情報を掲載したりするようにしましょう。

テンプレート

以下をテンプレートにして活用してみてください。

(要点の再掲)

以上、〇〇について紹介しました。この記事のポイントは以下です。

- ポイント1(結論):◯◯すれば△△できる

- ポイント2(手順):⬜︎⬜︎の順番で進めると効率的

- ポイント3(注意点):××に気をつけると失敗しない

(次のステップ)

今日紹介した手順を使って、まずは〜〜してみましょう。

この手順を覚えれば、次回からさらに効率的に行うことができます。

(商品・サービス紹介)

今回紹介した手順をより簡単に実践できるのが、「(商品・サービス名)」です。

- 特徴1:△△を自動化/時短できる

- 特徴2:初心者でも使いやすいシンプル設計

- 特徴3:○○の実績(利用者数/評価など)

詳細を知りたい方は、公式サイト(https://〜〜)でご覧ください。

(関連記事)

- 関連記事1

- 関連記事2

以上が、初心者が実践したいブログ記事の書き方とテンプレートになります。

ここで紹介した型を使って、リード文・本文・結論を書いてみてください。

公開前にやるべき確認

記事が完成したら公開前に、以下のことを確認しましょう。

- オリジナルの要素を含んでいるか

- 読者が満足する内容になっているか

- 見出しが検索意図を網羅しているか

- 各パートがPREP法で破綻していないか

- 冗長な表現やわかりづらい箇所がないか

ブログ初期の頃は自分ではうまく書けたと思っていても、読み返すと良くない部分が見つかることが多々あります。

書いたらすぐに公開するのではなく、最低1回、できれば2回は記事を初めて見た読者になったつもりで読み直してみて、必要な箇所を修正してください。

公開後にやること

記事を公開できたらそれを繰り返し継続して、成果につなげましょう。

以下の3つを実践してみてください。

- 小さな成功体験を積む:まずは公開することを優先

- テンプレを使い回す:GoogleドキュメントやNotionに保存

- 内部リンクでブログを育てる:関連記事を追加して回遊を強化

小さな成功体験を積む

初めは1記事書くのに苦労します。型通りに書いてもクオリティに納得できないこともあるかもしれません。

しかし、何度も書いているうちに上達していきますので、初めは公開することを優先して継続してください。ブログで成果を出すには、何よりも続けることが大事です。

テンプレを使い回す

この記事で紹介した内容はもちろん使い回ししてもらって構いません。

書いた記事を、GoogleドキュメントやNotionなど自分のツールにテンプレートとして保存しましょう。そうすることで、次の記事を書く際は効率的に仕上げることができます。

内部リンクでブログを育てる

記事は書きっぱなしにせず、関連記事として内部リンクを追加しましょう。たとえば、記事の最後に「あわせて読みたい記事」として文脈に即した記事を紹介すると、読者は別の記事も自然に読んでくれやすいです。

また、検索エンジン側からもテーマが整理されていると認識されやすくなり、SEO評価が向上する可能性があります。特に、新しい記事から古い記事にリンクを送ることで、古い記事が再評価されやすくなります。

初心者がやりがちなミスと回避策

ここでは、初心者がやりがちな失敗とそれを回避する方法について紹介します。

ミス1:複数のキーワードを1記事でSEO対策しようとする

ブログなどの記事を作成する際、1記事につき1つのキーワードでSEO対策するのが原則です。

記事の書き方が上達してSEOにも詳しくなれば、関連キーワードなど複数のキーワードを対策することも可能です。しかし、特にブログを始めたばかりの頃は、複数のキーワードを同じ記事内で対応しようとすると、内容が複雑になり読者も読みにくくなります。

1つのキーワードでも、そこから考えられる検索意図と答えるべき内容はたくさんあります。そのため、1つの記事でSEO対策するのは1つのキーワードに限定してください。

回避策:1記事1キーワードに限定する

ミス2:オリジナリティに乏しい

初心者がやりがちなミスの一つが、既存記事の構成や情報を単に真似してしまうことです。

他サイトの情報だけを並べても、読者には響きませんし検索上位も難しくなります。初心者のうちは「独自のノウハウなんてない」と感じるかもしれません。

しかし、初めて取り組む過程そのものをオリジナリティとして活用することも可能です。たとえば、ツールを使ったなら「登録〜操作〜結果までの流れ」をスクリーンショット付きで執筆することも立派な独自情報になります。

また、他のサイトで紹介されている方法を実際に試し、「自分にはどの部分が合ったか・合わなかったか」を正直に書くのも効果的です。

オリジナリティで重要なのは、実際に手を動かして手に入った情報や画像を記事に入れることです。これだけで記事の信頼性がぐっと高まり、検索上位を狙いやすくなります。

回避策:自分の体験・事例・独自の切り口を必ず加える

ミス3:キーワードを多用しすぎて自然な文章を書けない

キーワードの乱用は、検索エンジンと読者に違和感を与える原因となり、Google検索エンジンではスパム記事と見なされる可能性があります。

現在は、検索エンジンが文章を理解するシステムが発達しているので、キーワードを詰め込まなくても自分が意図したことを検索エンジンに伝えることが可能です。

見出しではキーワードを使う場合1〜2個程度にし、本文中では文脈を考えずにやみくもにキーワードを入れることはやめましょう。

回避策:記事が完成した後に、黙読や音読をして文章に違和感がないか確かめる

まとめ | 今日から1本、型通りに書いてみよう

今回はブログ記事の書き方について紹介しました。要点は以下です。

- 型に沿えば、初心者でも迷わず記事が書ける

- 基礎知識を理解した上でテンプレート活用する

- テンプレートで効率化してブログ運営を継続する

この記事で紹介した型を参考にすれば今日中に1本公開することも可能なので、ご自身のブログ運営にぜひ役立ててください。

これから本格的にブログしてみたいという方向けに、WordPressブログの始め方について詳しく解説した記事もありますので、ぜひご覧ください。