ブログやWebライティング初心者の方の中には、メタディスクリプションという言葉を初めて聞く人も多いでしょう。メタディスクリプションは、検索結果のタイトルの下に表示される2〜3行の説明文のことです。

実は、この数行の文章がクリック率を左右する可能性があります。SEO対策というと、キーワードやタイトルに注目が集まりがちですが、メタディスクリプションも読者の行動を左右する重要な要素です。

そこでこの記事では、メタディスクリプションの基本的な役割から効果的な書き方、具体的な設定方法まで初心者の方にもわかりやすく解説します。WordPressやHTMLでの設定手順も紹介しますので、記事を読み終えた後すぐに設定可能です。

メタディスクリプションとは?定義や役割をわかりやすく解説

まずは、メタディスクリプションの基本的な定義と、なぜ重要なのかについて詳しく見ていきましょう。

メタディスクリプションの基本定義

メタディスクリプションとは、検索結果に表示される説明文のことを指します。

HTMLファイルに記述する特殊なタグで、ページの内容を簡潔に要約した文章です。具体的には、以下のようなタグを使って記述されます。

<meta name="description" content="ここに説明文を入力">このタグはHTMLファイルの上部、headセクション内に配置されます。ユーザーの目には直接見えませんが、検索エンジンがこの情報を読み取り、検索結果画面に表示する仕組みです。

なぜメタディスクリプションが重要なのか

メタディスクリプションの役割は、検索結果でユーザーにページ内容を伝えることです。魅力的な説明文があれば、ユーザーは「このページに自分の求める情報がありそうだ」と判断してクリックしてくれます。

Googleの公式見解によれば、メタディスクリプションは直接的なSEO効果(検索順位への影響)はありません。あくまでも「クリックされるかどうか」に関わる要素であり、間接的にサイトの評価につながると考えられています。

メタディスクリプションを設定しない場合、Googleが自動的にページ内のテキストから抜粋して説明文を生成します。しかしこの自動生成では、意図した内容が伝わらないケースも多く、クリック率の低下につながる可能性があるのです。

メタディスクリプションを設定するメリット

メタディスクリプションを適切に設定することで、大きく2つのメリットが得られます。ここでは、そのメリットを紹介します。

クリック率が向上する

メタディスクリプションの最大のメリットは、クリック率の向上です。ユーザーの検索意図に一致した説明文を書くことで、検索結果の中から自分のページを選んでもらいやすくなります。

たとえば、「WordPress 初心者 使い方」で検索している人に対して、「初心者でもわかるWordPressの基本操作を画像付きで解説」という説明文があれば、求めている情報と判断してもらいやすいでしょう。

また、検索結果での印象はブランディングにも影響します。サイト全体の印象を高めるためにも、信頼できる説明文を書くことが重要です。

ユーザーに内容を正しく伝えられる

適切なメタディスクリプションを設定すると、ページの内容を検索結果で正確に伝えてくれます。これによって、ユーザーがページを訪問した後の離脱を防ぐことができます。

「思っていた内容と違った」とすぐに離脱されてしまうと、サイトの滞在時間が短くなり、結果的にSEO評価にも悪影響を及ぼす可能性があります。事前に正しい情報を伝えることで、本当に興味のあるユーザーだけを集められるのです。

また、SNSでシェアされた際にも、メタディスクリプションが説明文として利用されるケースがあります。TwitterやFacebookでリンクをシェアすると、自動的にメタディスクリプションが表示されることが多く、ここでも第一印象を左右する要素となります。

メタディスクリプションの書き方【初心者向け】

メタディスクリプションの重要性は理解したけど、実際にどう書けばいいか悩む方も多いでしょう。ここでは、初心者の方でもすぐに実践できる基本的な書き方のルールを紹介します。

基本ルールと文字数の目安

メタディスクリプションの推奨文字数は、全角80〜120文字前後とされています。

2025年10月現在、実際に検索結果に表示されるのはPCで約70文字程度、スマホでは約60文字程度です。

そのため、重要なキーワードや魅力的なフレーズは前半に配置することをおすすめします。文章の途中で省略されてしまっても、ユーザーに伝えたいメッセージが届くよう工夫しましょう。

<スマホのメタディスクリプション表示例>

文字数をオーバーすること自体は問題ありませんが、肝心な部分が切れてしまうと意味がありません。前半60文字以内に伝えたいことを盛り込むのが賢明です。

良いメタディスクリプションの3つの要素

効果的なメタディスクリプションには、押さえるべき3つの要素があります。

1. 検索意図に答えるキーワードを含める

ユーザーが検索するキーワードと関連する言葉を自然に盛り込みましょう。検索結果画面では、ユーザーが検索したキーワードが太字で表示されるため、視覚的にも目立ちやすくなります。

2. 記事内容の要約+ベネフィットを明示

記事を読んで得られることを明確に示すことが大切です。記事内容を紹介するだけではなく、読者にとってのメリットを具体的に伝えましょう。

3. クリックしたくなる表現を入れる

疑問形「〜とは?」・数字「3つの方法」・結果「初心者でも10分で完成」など、興味を引く表現を取り入れるとより効果的です。

【例文】良い&悪いメタディスクリプション比較

具体例を見ながら、良いメタディスクリプションと悪いメタディスクリプションの違いを確認しましょう。

料理ブログ記事

悪い例:「今日はとても美味しい鶏肉料理を紹介します。」

良い例:「忙しい主婦でも15分で完成!鶏むね肉で作るジューシー唐揚げのレシピ。下味のコツから揚げ方まで写真付きで解説します。」

副業紹介の記事

悪い例:「副業初心者におすすめの副業を紹介しています。いろいろな副業があります。」

良い例:「2025年最新版|副業初心者でも月3万円稼げる仕事5選。スキマ時間でできる在宅ワークから、未経験OKの案件まで、始め方と収入目安を徹底解説します。」

企業サービスページ

悪い例:「当社のマーケティングサービスについて紹介するページです。」

良い例:「BtoB企業のリード獲得を3倍にするマーケティング支援サービス。SEO対策からMA運用まで、実績豊富なコンサルタントが戦略設計から伴走します。」

Googleも公式ページで良い例と悪い例を説明しているので、参考にしてみてください。

SEOライターが実践するクリック率を上げるテクニック

基本的な書き方を押さえたら、ワンランク上のテクニックを学びましょう。プロのSEOライターが実際に活用している、クリック率を高めるための実践的な手法を紹介します。

検索キーワードとディスクリプションの整合性を取る

検索キーワードは、そのままユーザーの検索意図を表しています。メタディスクリプションを書く際は、まずユーザーが「何を求めて検索しているのか」を深く理解することが重要です。

たとえば、「メタディスクリプションとは」というキーワードで検索する人は、単に言葉の意味だけでなく「書き方」や「効果」も知りたいと考えているケースが多いです。そのため、「メタディスクリプションの意味から書き方、文字数まで初心者向けに解説」といった形で、検索意図に幅広く応える内容を示すことが効果的です。

キーワードを単に詰め込むのではなく、「このキーワードで検索した人は何に困っているのか」「どんな解決策を求めているのか」を考えることが、クリック率向上のポイントとなります。

感情を動かすフレーズの使い方

人は理性だけでなく、感情でも行動します。メタディスクリプションに「心が動くフレーズ」を加えることで、クリック率を向上させることができます。

たとえば、効果的な心理的トリガーには以下のようなものがあります。

「たった5分で」「初心者でも」→ハードルの低さを示す

「〇〇の秘密」「プロが実践する」→特別感や権威性を示す

「失敗しない」「後悔しない」→不安の解消を示す

ただし、過剰な誇張は避けましょう。「絶対に稼げる」「誰でも必ず成功」といった表現は、かえって信頼を損なう可能性があります。事実に基づいた魅力を伝えることで、クリック後の満足度が高まり、結果的にサイト全体の評価向上につながるのです。

WordPress・無料ブログ・HTMLでの設定方法

ここでは、WordPress・無料ブログ・HTMLそれぞれの環境でメタディスクリプションを設定する具体的な方法を解説します。初めての方でもスムーズに設定できるよう手順を丁寧に紹介します。

WordPressでの設定手順(プラグイン別)

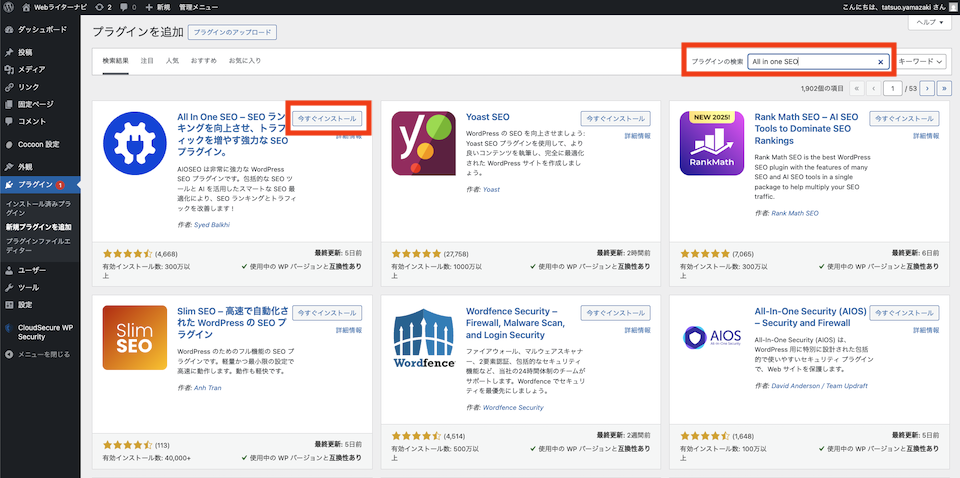

WordPressでメタディスクリプションを設定する場合、プラグインを利用するのが最も簡単です。ここでは代表的なプラグイン「All in One SEO」を使った方法をご紹介します。

- 1WordPressの管理画面から「プラグイン」→「プラグインを追加」をクリック

- 2検索ボックスに「All in One SEO」と入力して検索

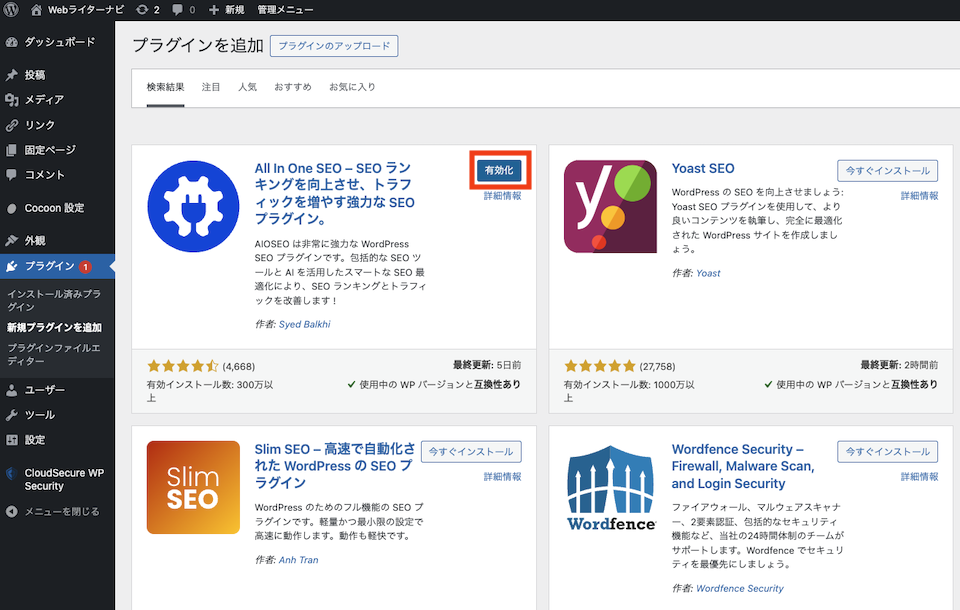

- 3プラグインを有効化する

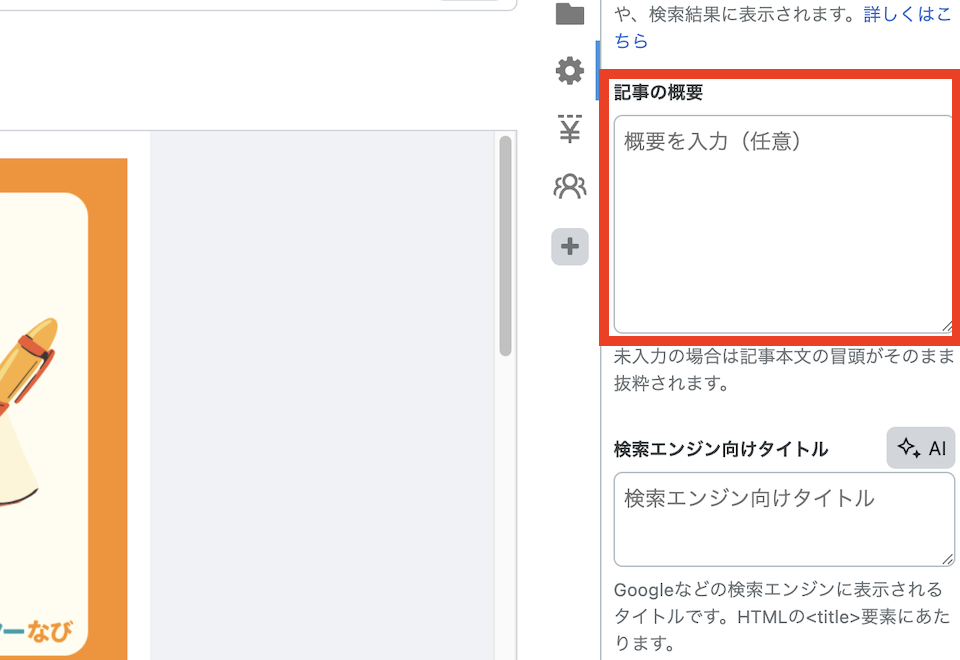

- 4投稿記事または固定ページの下部に表示される「メタディスクリプション」の入力欄に説明文を記述

- 5記事を更新または公開する

これで完了です。

無料ブログでもメタディスクリプション設定は可能

無料ブログではメタディスクリプションが設定できないと思われがちですが、実は設定可能なサービスもあります。

たとえば、はてなブログでは投稿画面の設定項目に「記事の概要」という欄があり、ここに記述した内容がメタディスクリプションとして機能します。はてなブログユーザーの方は、投稿する前にこの欄を入力しておきましょう。

他にも、一部の無料ブログではHTML編集モードでメタタグを直接追加できる場合があります。利用しているブログサービスのヘルプページやマニュアルを確認してみてください。

HTMLでの直接記述例

自分でHTMLを編集できる環境であれば、以下のようにheadタグ内に直接メタディスクリプションを記述できます。

<HTMLタグ例>

<head>

<meta charset="UTF-8">

<title>ページタイトル</title>

<meta name="description" content="この記事では、メタディスクリプションの意味と効果的な書き方を初心者向けに解説します。">

</head>メタディスクリプションは、<head>タグと</head>タグの間に配置することが必要です。また、1ページにつき1つのメタディスクリプションを設定するのが基本ルールとなります。

メタディスクリプションの確認方法

設定後は、正しく反映されているか確認しましょう。

検索結果画面の確認方法

一番簡単な確認方法は、実際の検索結果画面で確認することです。Googleの検索ボックスに以下のように入力してみましょう。

site:https://あなたのサイトURL/ページURL

この「site:」コマンドを使うことで、該当のWebページがどのように検索結果に表示されるかを確認できます。タイトルの下に表示される説明文が、設定したメタディスクリプションと一致しているかチェックしてください。

ただし、Google検索エンジンの検索結果画面に表示されるようになるまでには時間がかかる場合があります。設定直後は反映されていないこともあるため、数日待ってから再度確認してみましょう。

検索結果画面に早く表示させるには、Googleサーチコンソールでインデックス登録申請をしてください。インデックス登録の方法を解説した記事もあります。

検索結果に反映されない場合は?

メタディスクリプションを設定したのに、検索結果に表示されないケースがあります。これにはいくつかの理由が考えられます。

まず理解しておきたいのは、そもそもメタディスクリプションは検索エンジンによって表示・非表示が左右されるという点です。Googleはユーザーの検索クエリに応じて、メタディスクリプションではなくページ内の別のテキストを表示することがあります。これはGoogleがより適切だと判断した結果なので、必ずしも設定した通りに表示されるわけではありません。

※参考:Google検索セントラル – スニペットの生成プロセス

もう1つの可能性として、HTMLに「nosnippet」というメタタグが記述されていないか確認してください。このタグがあると、検索結果にスニペット(説明文)が表示されなくなります。意図せずこのようなタグが入っている場合は、削除することで説明文が表示されるようになります。

よくある質問(FAQ)

.png)

最後にメタディスクリプションについて、初心者の方が抱きがちな疑問と回答をまとめました。

書かないとどうなる?

メタディスクリプションを書かなくても、ページ自体には何の問題もありません。ただし、Googleが自動的に説明文を生成することになります。

自動生成の場合、記事の冒頭部分がそのまま抜粋されることが多く、必ずしもページの魅力が伝わる内容になるとは限りません。場合によっては、文章の途中で切れてしまったり、重要なポイントが含まれなかったりと、内容が不適切になるリスクがあります。

せっかく良いコンテンツを作成しても、検索結果での見せ方が悪ければクリックされないのは非常にもったいないことです。数分で設定できる作業なので、設定することをおすすめします。

キーワードはどれくらい含めればいい?

キーワードを含めることは重要ですが、詰め込みすぎは逆効果です。不自然にキーワードを羅列すると、スパムと見なされる可能性があります。

たとえば、「メタディスクリプションの方法を解説します。メタディスクリプションの設定やメタディスクリプションの書き方、メタディスクリプションの文字数について知りたい方は参考にしてください」といった書き方は、明らかに不自然です。

キーワードは自然に含めるのが基本です。読み手にとって読みやすく、意味が通じる文章の中に、適度にキーワードを配置しましょう。1〜2回程度、自然な形で登場する程度が理想的です。

複数ページで同じメタディスクリプションを使っていい?

複数のページで同じメタディスクリプションを使うのは避けるべきです。重複したメタディスクリプションは、Googleが各ページの違いを認識しにくくなり、検索結果での評価に悪影響を及ぼす可能性があります。

各ページの内容は異なるはずですから、メタディスクリプションもページごとに独自の要約を設定しましょう。手間はかかりますが、それぞれのページに最適化された説明文を用意することで、より多くのクリックを獲得できるようになります。

まとめ|メタディスクリプションは「クリックされる導線」を作る要素

メタディスクリプションは、SEOの直接的な効果よりも「ユーザーに選ばれるかどうか」が重要な要素です。検索順位が高くても、クリックされなければ意味がありません。

メタディスクリプションを書かないのは、かなりもったいないです。数分の作業で設定でき、それが大きなクリック率の差につながる可能性があります。今すぐ自分の記事にも設定してみましょう。

すでに公開している記事があれば、改めてメタディスクリプションを見直してみてください。ユーザーの検索意図に合った説明文に書き換えるだけで、アクセス数が変わってくるかもしれません。